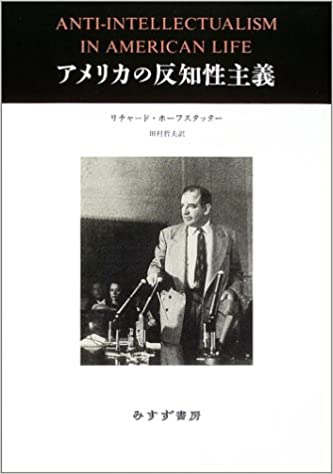

ご無沙汰しております。「變電社」たるものの概念は儚い夢ではなかったかと疑い始めている變電社社主持田です。ところで變電社活動と特段関係ない(誠に恐れ入ります)のに、ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』を二回読んでみました。

最初にお断りしておくと、僕はこの『アメリカの反知性主義』を読了したのはつい先週の11月10日です。一週間も経ってない。何故二回読んだかというと、一回読んで

なんかもーおっちゃんの頭ではちんぷんかんぷんでちっとも分からんから!もーな!もう一回読んだる!

という身体が追いつかないのにガッツだけはある中年、ということではありません。僕がとても不可解に思ったのが、とくに難解なものではない(中年にも)この著作で、なんでまあこう世間の論者に解釈差があり、さらにまた僕の解釈とも違うのか?その不思議さを知りたくて、二回読んでみました。暇だというわけではありません(結構多忙です)。でも正直に言うと「読んだ」ではなく、今が二回目の読書中です。

現在二回目の読書として第一章「現代の反知性主義」第二章「知性の不人気」をミリ単位できっちり読み込んでみたわけですが、ここさえクリアすれば、「日本の反知性主義」騒ぎがこの同一の典拠をベースの上の議論であるはずなのにもかかわらず、妙にこんがらがっていつの間にか「お前らバーカ」派と「バーカて言ってるお前らバーカ」派の議論になってしまったのか。その疑問が解けたようにも思えつつ、かえってニッポンの闇が深まったようにも思いつつ、何はともあれ、ホフスタッターの足跡を慎重に追跡していかないと、様々な論点を妙に踏み外してしまいそうな危うさは確かにこの本にはありそうにも思います。

もっとも慎重に渡りさえすれば、渡れない橋はないのだという確信は常に持っているわけですが。

Contents

巷の「反知性主義」論の整理

なお日本における本件「お前らバーカ」派と「バーカて言ってるお前らバーカ」派の議論と失礼な物言いしておりますが、この神学論争めいた議論に終止符を打ちたい、などという大志は特にありません(打てるもんでもない)。あくまで「ホフスタッターの反知性主義論」を明確にし、このテクストから「泥」や「埃」を払うくらいの作業だと個人的には認識しています。よって批評ではさらさらなく、つまり「線を引きたい」ただそれだけであります。

全体長くなりますが、おそらくいつものごとく一万字は優に越えると思われますが、問題整理のために以前も僕がFacebookでも何度かポストした日本における反知性主義論(その「泥」や「埃」とか言うわけでないけど)の便宜上の整理から始めますが、非常に偏見に満ちた私的分類です。

- 内田樹氏他、アベ政権「B層」マイルドヤンキーラベルとしての否定的反知性主義

- 森本あんり氏他、反権威・反エスタブリッシュメント「寅さん」庶民感性の肯定的反知性主義

上のふたつが日本における論で、そして僕が「上の解釈とはどうも内容が違うように思える」と一週間ばかり首ひねってきたその議論の典拠たる

- ホフスタッターの知識人論としてのマッカーシズム反動根源史としての否定的反知性主

があるわけです。なお以下で読み込むホフスタッター反知性主義論はあくまで私見である旨は最初にお断りしておきます。僕が今更読んだらこう読めたというお話です。

森本あんり氏とホフスタッターの「反知性主義」論の明確な相違

まずホフスタッターは「反知性主義」を一貫して否定的言辞として扱っています(再三個人Facebookポストしていますが)。ここはやはり僕の一回目に読んだ印象また解釈は誤読ではないと二回目においても認識しています。ホフスタッターは

「私が反知性主義と呼ぶ心的姿勢と理念の共通の特徴は、知的な生き方およびそれを代表するとされる人びとにたいする憤りと疑惑である。そしてそのような生き方の価値をつねに極小化しようとする傾向である。あえて定義するならば、このような一般的な公式が役に立つだろう」p6

ーR・ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』(原1963/訳2003:みすず書房)

※以下引用先書目略=『アメリカの反知性主義』。また太字強調は全てブログ記者

そして森本あんり本では反知性主義の源流とされているエマソンなどの「反合理主義者」は「反知性主義」ではないと明確に断りを入れます。

「最後にぬきさしならない混同を避けるうえで重要なので、この本に取り上げる反知性主義は、私が反合理主義と呼ぶ哲学上の教義と同一でないことを明らかにしておく。ニーチェ、ソレル、ベルクソン、エマーソン、ホイットマン、ウィリアム・ジェイムズのような思想家、あるいはウィリアム・ブレイク、D・H・ロレンス、アーネスト・ヘミングウェイのような作家などの諸理念は反合理主義といえるだろう。しかしかれらは、私がもちいている社会学的、政治学的意味においては、典型的な反知性主義と異なる。反知性主義運動がこのような思想家の諸理念をしばしば引き合いにだしたのは、もちろん事実である(エマーソンのみは非常に多くのテクストを反知性主義者たちに提供した)。しかしそのような場合の教養人向きの反合理主義は、私の著述のなかでは、二次的な意味しかもたない。本書の中心的な問題は広範囲にみられる社会的態度、政治的行動、そして教養が並程度か低い人びとの反応であって、整然とした理論を問題にするのは副次的な場合のみである。私がもっと関心をいだくのは、われわれの生活に影響をおよぼし、知的な文化的な生活を深刻なほど抑制したり貧弱にするさまざまは反知性主義態度なのである」p7ー8

なので、ホフスタッターにおいては「反知性主義」の良い側面は語れることはとくにありません。あくまでネガティブなものであるから、森本あんり氏の言う「反知性主義」には「積極的な意味」もあり「社会の健全さを示す指標」でさえあったという解釈は、ホフスタッター本からは僕は引き出せません。

この「積極的な意味」を見出してきた先は「別の著者」の「何かしらの著述」なんでしょうか。森本氏自身その『反知性主義: アメリカが生んだ「熱病」の正体 (新潮選書)』の「まえがき」でもちゃんと「ホフスタッターの見立てから出発しつつも、それぞれの出来事や登場人物にふさわしい解釈と評価の光を当て直し、歴史の流れの中で再定位する作業」と明言されている限りにおいて、「違う解釈」をしたからといって悪いことだとはさらさら思いません。

が、その部分で語られる固有名として「ホフスタッター」以外の名が出てこない以上、様々な誤解をふんだんに生んだ要因もあるのではないかと思います。もっとも、僕は何もホフスタッター本のみを聖典化するつもりはありません。また僕の解釈が間違えている可能性も否めません。まだ二回目です。

森本あんり氏「反知性主義」論解釈と巷における展開

とは言いつつ正直この森本あんり氏本に関して手放しに賞賛するばかりで、あまり細かい部分を指摘していない論が多数なような気がしており、誰かが「これは森本あんりという神学者が解釈したもので、肝心のホフスタッターの『反知性主義』解釈とは違いますよ」と、明確につっこんでおいた方がいいような気はしています。

なんて思って散々僕がFacebook上で疑問を呈していたちょうどその11月第二週木曜日12日に、かの冷泉氏Newsweek記事が見事にやってくれていて、ビックリいたしました。

Newsweek「日本で盛り上がる『反知性主義』論争への違和感」2015年11月12日(木)16時05分

冷泉氏のおっしゃるように森本氏の著作はホフスタッター『アメリカの反知性主義』とは本質的には関係なく、敢えて失礼を承知で言い切ってしまうと「森本あんりのアメリカ宗教史」かと思います。そしてその論述に置いては間違いは無論ないものと認識しています。が、そもそもで言えば、『アメリカの反知性主義』第六部まであるうちの福音主義を取り扱った第二部のテーマまでしか語られていないからというのもあります。そして冷泉氏が言うようにホフスタッターの本に関して言えば、

「「知識人であること」と「真に知的であること」の「ズレ」を徹底的に問題にしており、エリートが権威や権力となって堕落することが「アンチ・エリート」の運動を呼びこむ、従って知識人にはさらに一層の自省が求められるという「志(こころざし)の高い」メッセージが込められた本です。」

「『知識人であること』と『真に知的であること』の「ズレ」を徹底的に問題」にしていることは、まさしくその通りではないか、と僕も思っております。

なので現在この「日本の反知性主義議」騒動でどちらかといえば「知性的」と軍配が上がったと思しき皆さん、例えば、

- 池内恵氏「反知性主義」を読むならこの二冊

- 山形浩生氏「反知性主義1: ホフスタッター『アメリカの反知性主義』 知識人とは何かを切実に考えた名著」

- 山形浩生氏「反知性主義2:森本『反知性主義』:ホフスタッターの当事者意識や切実さはないが概説書としてはOK」

池内恵氏に関しては上記ブログで

この本についての最もいい紹介は「週刊新潮」の匿名記者の短評紹介だったな・・・自社本宣伝とはいえ、いい線をついていた。アメリカの反知性主義とはそれ自体がある種の知性的立場でもあり、近代的の(特にアメリカ的な)な専門家支配とか世俗主義などを疑う、社会の底流から湧き上がる思想でもある。ある意味「週刊新潮は、本来の意味での反知性主義をめざす雑誌です」と静かに宣言しているような短評だった。匿名記者さんがんばってください。

と「本来の意味(?)」と森本氏の「反知性主義」積極的解釈を絶賛し、一方で山形氏は良い著作でありながらホフスタッターの「知識人のあり方に触れていない」点は冷泉氏同様に明確に指摘されていてますが、

強いて欠点を挙げるなら、知識人のあり方というホフスタッターの大きなテーマは触れていない。まして、かれの持っていた切実さはない。自分の問題としては理解しておらず、他人事。ただし「反知性主義」の解説書としては、別に知識人のあり方に深入りする必要もないのは確か。

と「反知性主義の解説書」として良いと述べています。気にかかるのは両氏さらに冷泉氏もそうですが、一様に森本氏の「反知性主義」の「積極的な意味」を認めてらっしゃる。知識人論であることを明確に理解している山形氏も「反知性主義1: ホフスタッター『アメリカの反知性主義』 知識人とは何かを切実に考えた名著」の方で、「ぼくの知っている「反知性主義」というのは、決して悪いものではないからだ」と述べており、冷泉氏は冷泉氏で、さきのNewsweek記事でも、「違和感」は表明しつつもその「積極的な意味」は認めているように読めます。

なぜなんだろう?

日頃より僕が尊敬してやまない識者の皆さんであり、ニッポンの「知性」と言ってしまってよい。そんな皆さんに、こんなこと言うのは大変におこがましいわけですが、まず端的にホフスタッター本からの「反知性主義」解釈ではないのだろう、と僕は推測しています。とくにそのことが悪いことだとは思っていません。様々な解釈が生まれてよいわけで、しつこいようですが、僕はホフスタッター本を聖典化するつもりはありません。もっとも勝手な妄想を逞しくすると、森本あんり氏のICU方角から「I Can’t Stop The Loneliness」電波が飛んできて「福音」めいたものがホフスタッター本の行間から聞こえてきたのではないかと。などと「杏里」を知っている世代しかわからない上、大変失礼なジョークは置いておいて、話を元に戻します。なお杏里は中学生の頃よく聴きました。

では肝心のホフスタッターの「反知性主義」論とは

再度述べますと、ホフスタッターはあらゆる「反知性主義」的態度に対する否定がまず前提にあります。「積極的な意味」は読み取れません。そして重要なポイントですが、かといって「知識人」も全面的に擁護することもありません。この論調がもしかすると「反知性主義も積極的で良い意味がある」という認識の根拠になっているの可能性はあります。ホフスタッターは「知識人にまじって生活していれば、だれも過度に彼らを理想化しようと思わない」とまで述べていますが、

「本書の批判的問いかけであって、アメリカ社会と対決する知識人を弁護する者ではない。私は知識人が陥りやすい自己憐憫を正当化する気はまったくない。知識人がその傾向に走るのは、自分たちをバビロンに捕らわれた純粋の有徳の士であると思いこむからである。この見解を擁護したり、知識人はあくまで特権を与えられるべきであるとか、強力な権力を行使すべきであると擁護する必要はない」p18

ここでさらに大事なポイントとして、第一章の原註の箇所も引用しておきます。おそらくこの認識があるかないかで随分読み方が変わりそうにも思います。

「ホワイトは反知識人と反知性主義者を区別しているが、これは役に立つ。前者は知識人への敵意をいだく者を指し、後者は知識および生活の理性的な知性を求めることにかんして批判的な者のことをいう。ホワイトはかなりくわしく両者の戦略と、その相似点についてあつかっている。」p381原註

「反知識人」と「反知性主義」の区別をしたホワイトの論に則り、ホフスタッターは「反知性主義」を批判する「知性」擁護者であれ、「反知識人主義」批判する「知識人」擁護者では必ずしもありません。これは最終章の「知識人 疎外と体制順応」でジェントルマン階級の「中立主義文化(マグワンプ・カルチャー)」の担い手たる「知識人」たちを小馬鹿にして扱うように、本著で一貫した論調です。

本質的な「知性」の担い手としての「知識人」には、その振る舞いが仮に「反権威・反エスタブリッシュメント」だろうがホフスタッターは「知性的な知識人」として崇敬します。それゆえに「反知性主義者」に引用されるテキストは提供したことは認めつつも、エマソン、ソローを「反知性主義者」と捉えません。

ソローの「位置」から見えるもの

このヘンリー・D・ソローの取り扱いを僕は個人的に(好きだというのもありますが)とても気にしており、例えば森本あんり氏の著書でも、

「エマソンによると、ソローは説教者だが説教壇をもたない。学者でありながら学問を糾弾する。厳粛な良心をもって呑気なアナーキーを推奨する。いわば「ハーバード卒のハックルベリー・フィン」みたいな存在である。ちょっと矛盾した人物だが、反知性主義にはどちらの側面も重要である。ハーバードを卒業するようなインテリだからこそ、既存のインテリ集団を批判する能力もある。ということなのだろう。後に見るように、このような矛盾は現代の反知性主義者にも共通するところがある。」p143

ー森本あんり『反知性主義―アメリカが生んだ「熱病」の正体』※太字強調ブログ記者

また、現在の「反知性主義論ブーム」になる前の著作巽考之編『反知性の帝国―アメリカ・文学・精神史』(2008年南雲堂)の頭の章、巽考之氏「アメリカ文学と反知性主義の伝統」おいてもそうですが、明確にエマソンもソローも「反知性主義」の一つの源流として捉えています。

しかしホフスタッターは彼らを「反知性主義者」と観ていませんから、どうも真逆の解釈なわけです。(もっともホフスタッター以外の日本に紹介されていない「反知性主義論文献」があるとは思うので、その認識を否定するつもりはありません。僕はホフスタッター本のみを聖典扱いするつもりはありません。が、しかし)。

少なくともホフスタッターにおいては、その人物の発言や振る舞いだけ眺めれば「ああ土台こんなこと言う奴はは反知性主義者だねえ」と簡単にペタとラベル貼って終わりそうな人物であっても、非常に慎重に人物を選り分けていることがわかります。それは第五部におけるデューイの教育理論における反知性主義改革者による「誤読の問題」を、以下のように原註でも述べています。

「適切な例として、ジョン・デューイの教育理論にみられる反知性的意味合いとその結果を論じた方が望ましいことがわかった。しかし、だからといってデューイが反知性主義者であったというのは不条理で不適切だろう」p381

また最終章「知識人 疎外と体制順応」において、当時のビートニク(訳は「ビート族(!)」)の作家らは「反知性主義」とみていますが、彼らのその反体制の姿勢と、社会からの絶縁と孤立の道を目指す振る舞いに対して、原註では以下のようにソローと明確に区別しています。

「ビート族はソローという先駆者がいた、ソローはみずからの意志で加わったのではない、いかなる社会からも、その構成員に数えてもらわなくても構わないと言っていた(反体制というテーマがアメリカ思想に繰り返し登場するのは興味深い)。違いはもちろん作家であるというソローの職業意識にある。」p414

ソローは「疎外された知識人」ではあれ「反知性主義の親玉」としてはけして扱われていません。それは何度か顔出すソローに対する記述でも一貫としてその姿勢です。ホフスタッターにとってその反権威・反体制の発言や振る舞いは「反知性主義」ラベリング対象にならず、その「知性」の在処を徹底して重視していることがわかります。

「知識人」ではなく「知性」の擁護

その意味で、ホフスタッターは「知識人」的な振る舞い一般は擁護しないが「知性」を擁護していることが明確です。このポイントを見過ごすと、仮に「反知性主義者列伝」なるものを考えた際に、ホフスタッターと他の論者で明確な差が出ることになるだろうと思います。明確な差が出た結果、後者は「反知性主義」の「積極的な意味」を採用せざる得なくなるはずです。無論、それが悪いとは言いませんが、「ホフスタッターとは違う反知性主義論」になるということです。

ホフスタッターは頭の第一章「現代の反知性主義」において、極めて強い口調で「知性および知性の役割を尊敬することは、どこでも文化と健全な社会にとって重要」だと断言し、それが「アメリカの社会にこの尊敬がしばしば欠如していた」と述べます。そこで

「誤りにおちいりがちな人間である知識人と知性の主要な役割と関係から、われわれはローマ教会がもつ知恵を想起すべきである。聖職者が誤謬や肉の罪を犯しがちであるにもかかわらず、ローマ教会自体は神聖なままなのである。それてもなお、知性自体は過大評価されうること、そして、知性を人間の営為のなかに適切に位置づけようとする合理的な試みは反知性主義と呼ぶべきでないことを、私は忘れていない」p18

ここで別の比喩もう一つ下手くそにもってくるとすれば、かのプラトン「洞窟の比喩」のように燃える火に照らされ洞窟の壁に映る影にすぎない「知識人」ラベルを「知性」の実体と捉えるような愚を犯すなかれ、とも読めます。「知識人」と「知性」は同一のものではないのだと。

「知識人」と「反知性主義のスポークスマン」

で、ここまで来たところで、おそらく様々な解釈を生んでしまいそうな箇所に到達します。上記「知識人」と「知性」の差分を踏まえればサラリと読めてしまいながらも、確か「1」派の内田樹氏が端から引用していた箇所ですが、ここだけ切り取ると妙な不透明さを含んでしまっている「反知性主義のスポークスマン」論が始まります。

ここに来て、ホフスタッターは「反知性主義」は自然発生的に庶民的反感だけで生まれたものではないと、と言い切ります。

「反知性主義は思想に対して無条件の敵意をいだく人びとによって創作されたものではない。まったく逆である。教育ある者にとってもっとも有効な敵は中途半端な教育を受けた者であると同様に、指折りの反知性主義者は通常、思想に深く関わっている人びとであり、それもしばしば、陳腐な思想や認知されない思想にとり憑かれている。反知性主義に陥る危険のない知識人はほとんどいない。一方、ひたむきな知的情熱に欠ける反知識人もほとんどいない」p19

先の「知性」と「知識人」は必ずしも同一でない同様、「思想」や「知的情熱」も「知性」とは同一ではない。だからこそ「知識人」は「反知性主義」に陥る危険がある、と。その道を辿ったものとして「反知性主義」が「歴的に跡づけられるほどの明確な思想となっていたり、時代の論争の的になるほど、十分に浸透しているかぎり、ある程度の力を持つスポークスマンがいる」と。それを担うのが「はしくれ」であれ「自称」ではあれ、その「知識人」です。

「これらのスポークスマンは、概して無学でもなければ無教養でもない。むしろ知識人のはしくれ、自称知識人、仲間から除名された知識人、認められない知識人などである。読み書きのできない人びとを指導し、自分たちが注目する世界の問題について、真剣かつ高邁な目的意識をもっている。私が知っている反知性主義の指導者はつぎのような人びとがいる。福音主義の聖職者ーーその多くは高い知性をもち、なかには学者もいた。きわめて洞察力に富んだ人物をふくむ政治家。実業家や、アメリカ文化の日常的な要請についてのスポークスマン。知的な主張と確信にみちた右翼の編集者。さまざまな作家のはしくれ(ビート族の反知性主義をみよ)。反共主義の識者ーー知識人社会の大部分がいだいていた過去の異端思想に怒っている。そして共産主義の指導者もいた。彼らは知識人を利用できるときだけ利用するが、知識人の関心事はことさら軽蔑している」p19

この「スポークスマン」は確かに「はしくれ」であっても教養があり知的でさえあり、反権威・反体制・反エスタブリッシュメントたるアウトサイダー型「知識人」とも取れます。ホフスタッターは福音主義者もビートニクも明確に「反知性主義」とラベルしますが、この理屈であれば、この前章で「反合理主義者は反知性主義ではない」とホフスタッター自身が慎重に取り分けたメンバーすらカウントしたくなる。さらに「ひたむきな知的情熱に欠ける反知識人もほとんどいない」のだとなれば、エマソンもソローも森本氏の言うように典型の「反知性主義者」ではないのか?とも錯覚させます。しかし、

「これらの人びとにきわめて顕著な敵意は、もろもろ思想自体にも知識人自体にも向けられてはいない。反知性主義のスポークスマンはほとんどつねに、なんらかの思想に傾倒しており、同時代のなかで陽があたっている知識人を憎むのと同じくらい、とうの昔に死んだ知識人にーアダム・スミスや、トマス・アクィナス、ジャン・カルヴァン、さらにカール・マルクスにさえーー傾倒しているのである。」p19

ここで明確に僕等が受け取らないといけないのが、「陳腐な思想や認知されない思想にとり憑かれている」「なんらかの思想に傾倒しており、同時代のなかで陽があたっている知識人を憎むのと同じくらい、とうの昔に死んだ知識人に傾倒している」という硬直的なまでの狂信性(ファナティズム)の部分です。

ホフスタッターにとって「知性」とはなにか

これに対して、第二章「知性の不人気」における「知性」と「知能」の相違としてひとつ「ホフスタッターにとって知性とはなにか」の明確な解答が出てきます。以下はこの著作の中で最も美しく、かつどこか苦渋に満ちた(と個人的には思える)文章です。

「知性は頭脳の批判的、創造的、思索的側面といえる。知能がものごとを把握し、処理し、再秩序化し、適応するのに対して、知性は吟味し、熟考し、疑い、理論化し、批判し、想像する。知能はひとつの状況のなかで直接的な意味を把握し、評価する。知性は評価を評価し、さまざまな状況の意味を包括したかたちで探し求める。知能は諸動物のひとつの特質として評価される。それに対し、人間の尊厳を唯一表すものである知性は、人間の特質のひとつとして高く評価される一方、非難もされる。」p21-22

この「吟味し、熟考し、疑い、理論化し、批判し、想像」し、「評価を評価し、さまざまな状況の意味を包括したかたちで探し求める」「知性」。それは「高く評価される一方、非難もされる」。それではない「知能」というものをフルに活かしている専門家(プロフェッショナル)に対して、それが仮に高度な能力であり世間から賞賛される技能であっても「外から決められた目的の追求に頭脳を役立てる」という意味でにおいて「唯ひとつの思想に取り憑かれて生きる熱狂者」と同一である述べます。

「家庭に帰れば、たまたま知識人であることもあろうが、職場では外から決められた目的の追求に頭脳を役立てる、雇われ知的技術者である。この要素こそーーすなわち、目的は知的なプロセス自体と無関係に、外から決められたなんらかの関心や見解にもとづいて設定されるという事実こそーー唯ひとつの思想に取り憑かれて生きる熱狂者と、頭脳を自由な思索にではなく、職業上の目的のためにもちいる頭脳技術者に共通する特徴といえる。ここでいう目的は外から決められたものあり、自ら決定したものではない」p23ー24

その「唯ひとつの思想に取り憑かれて生きる熱狂者」または一言で「狂信者」に関して、また別の箇所で、ホフスタッターは、精神が「特殊で狭い単一の知識に過剰にコミット」すると「知性の機能が損なわれる」と述べます。さらに

「知識に対する関心がいかに献身的で真摯であろうと、知識人がまったく限られた先入観や、完全に外的な目的に奉仕するだけになれば、知性は狂信(ファナティズム)に吞みこまれる」p26

ホフスタッターはここの第二章で執拗に定義する「知性」とは、「知識に自立的コミット」し「自発的な性格をもち、内から決断するもの」です。それゆえに知識人が「外から」の信仰やイデオロギーに熱狂し「知性」が損なわれ転落していく先に、かの「反知性主義のスポークスマン」があるとホフスタッターは捉えています。ですから、「反知性主義者のスポークスマン=バカ」では必ずしもありませんが、「反知性主義者のスポークスマン=狂信者としての『知性』の機能不全者」(「バカ」の丁寧な言い換えのようですが)です。

(余談ですが、この部分は実に變電社的興味範疇である日本の1930年代知識人論、またその核心たる所謂「転向論」としても非常に示唆に富むものになります。取り上げる人物・事象で様々な日本の近代との類似性が読み取れるのが、この著作ですがこの類似点に関しては後日時間があった時に)

ホフスタッターにおける「知性」の条件

しかし、一つ重要なポイントとして、この「熱狂」も知識人としての「欠陥」にすぎず、仮に「狂信」まで度が過ぎていようとも、元来「知識人の信仰」であることは変わりありません。

「それは思考に従事する仕事であり、おそらく真理に仕える仕事である。知的生活は、ここである種の基本的な道徳性を帯びてくる。私が知識人の信仰と呼ぶのは、知識人はアンガジュマン、すなわち誓約し、責任を引き受け、参加する。他のだれもがすすんで認めようとすること、つまり知識や抽象概念は人間生活の命題であるということ、知識人は至上命令のように感じる」p15。

さらには

「知識人の使命感の背後には、合理性にのっとって行動する彼の能力、正義への秩序を求める彼の情熱に、世界がある程度共鳴すべきだという信念がある。この確信から、人類に対する知識人の価値の多くが生まれ、同時に過ちも犯しやすくなる」p16

その過ちの一つである「熱狂」から「狂信」の果てに「反知性主義のスポークスマン」という陥穽へと転落する。それを回避するためのセイフティネットの「知性」として、もうひとつの重要な条件としてホフスタッターは「遊び心」を説きます。

「確かに知識人は精神の遊びを遊びとして楽しみ、そこに人生の主要な価値を見出す。ここで思いいたるのは、知的活動で味わう大きな悦びの要素である。こうした観点に立てば、知性は健全な動物の精神と考えることもできる。精神エネルギーの余剰分が、功利やたんなる生存のための仕事から解放されたときに、それははたらきだす。「人は遊んでいるときにはじめて完全な人間となる」とシラーは言った。こういう格言が生まれるのは、生存に必要なものを超越した余剰が、人にとっては大切だという認識があったからである」p26

「精神の遊び」が捉えるものは何でしょうか。それは先にも引用している知性とは「自発的な性格をもち、内から決断するもの」でありながら、さらに「人は遊んでいるときにはじめて完全な人間となる」とシラーの言葉に託している高次の「余剰」、なんら外からも強迫されず、何を目的するのではなく、誰のためですらなく、自立自足で汲み上げられていく、かけがえのない再帰的な愉楽を差しています。そしてそれは「実用性」という尺度では測ることはできません。

「アメリカでは公共の議論で知性が論じられるとき、つねに検証されるのが、この実用性という基準である。しかし原則的には、知性は実用的でもなく、非実用的でもなく、いわば超実用的である。信仰に酔った熱狂者や、市場価値のある知的技能にのみ関心をもつ知識の職人にとっては、知識の出発点も到達点も、知的過程の外にある到達目標からみて役に立つかどうかで決まる。知識人はこうした到達目標にはまず関心がない。とはいっても、知識人が実際的なものを輕蔑しているという意味ではない。多くの実際的な問題に内在する知的興味には、じつに心を奪うものがある。また、知識人が非実用的だというのは、なおさら不適当である。ただ別のもの、つまり、実用的目的の有無だけでは割り切れない問題に知識人は関心をもっているのである」p27

第四部「実用的な文化」の各章で、このアメリカにおける「実利・実用性」の猛威が語られていますが、その実業界・ビジネス方面から要請される科学技術・実利・実用性第一主義からの「知性」への侮蔑は「反知性主義」の一つの典型です。そしてそこにおいて、「反実利・反実用」としてソローの「知性」が取り上げられます。ゆえに先ほどいったようにソローはホフスタッターにとって「反知性主義者」ではありません。

しかしその「超実用」たる「遊び心」も過度であれば、「熱狂」と同じく知性的ではない生き方に陥ります。それはあくまで先の「狂信」へと到る危険を伴う「知的生活への信仰」とのバランスが必要です。

「思想家の柔軟性は、これら二側面のあいだに平衡をたもつ能力によって測ることができよう。一方が片寄れば遊び心がゆき過ぎになるーーささいなことにこだわり、知的エネルギーをたんなるテクニックとして無駄使いし、ディレッタンティズムに陥り、創造へ向かう努力を無に帰すことになろう。逆に方向に片寄れば信仰がゆき過ぎになり、強直、狂信、絶対的信念(メシアニズム)へと走り、道徳的に卑しいか尊大かはともあれ知性的はない生き方をするようになる」p29

上記のそれぞれの傾向に陥ってしまった作家らは日本近代文学史上でも様々に上げられそうな気がいたしますが、そのバランスを維持できた結果、知識人は「特有の落ち着き」が得られる。それこそがジョン・ロックが言うところの「悟性」であると説きます。

「人間が他の感覚を備えた生きものと区別され、あらゆる優越性と支配力を与えられ、万物の霊長でいられるのは悟性があるからである」

「知性」と「知識人」と「反知性」

ここで「知性」の在り方、その在り処たる「知識人」のホフスタッターの定義が明らかになったかと思います。また「知識人」のうち「知性」の在り方が損なわれ転落した「反知性主義のスポークスマン」は、単純にイコール「反権威・反体制・反エスタブリッシュメント型知識人」ではないことも明確になりました。ホフスタッターにおいて懸命に守らねばならないのはその「知性」の在り方であって、その振る舞いが「反権威・反体制・反エスタブリッシュメント」になろうとも「知性」さえ明確に機能していれば彼らは「反知性主義」ではありません。最終章でもアメリカで特徴的な「疎外された知識人」は「反知性主義」であるとは描かれていません。

ゆえに「反知性主義」に「積極的な意味」はホフスタッターにおいては存在しない。このことも明かになったかと思います。

その意味で彼の警戒するものが「反知性主義」と「大義名分」との結びつきです。

「反知性主義がわれわれの文明のなかに広まっているとすればーー私はそう信じているーー原因はそれが良き大義名分と、少なくとも弁護しうる大義名分としばしば結びついていたためである。反知性主義がわれわれの思考方法に強い影響をあたえたのは、多くの人間的で民主的な感情を人に植えつけた福音主義の信仰から力を得たからである。反知性主義が政治の世界に入りこんできたのは、平等を求めるわれわれの情熱と結びついたからである。反知性主義が教育の分野で手強い存在となったの理由のひとつは、われわれの教育上の信条が福音主義にもとづく平等思想だったためである。反知性主義は善意の衝動に寄生して生きているのだから、われわれは知性による手術ともいうべき不断かつ繊細な方法によって、可能なかぎり両者を切り離し、しかもこの手術で善意の衝動を傷つけないようにしなければならない。」p20

もし仮にホフスタッターがここで「反知性主義は善意の衝動とともに生きている」という表現を使ったのであれば「積極的な意味」が生まれたのかもしれません。

「反知性主義は善意の衝動に寄生して生きているのだから、われわれは知性による手術ともいうべき不断かつ繊細な方法によって、可能なかぎり両者を切り離し、しかもこの手術で善意の衝動を傷つけないようにしなければならない。」

ホフスタッターは「反知性主義」と「善意」も明確に区別しています。そして「善意の衝動」を傷つけないように「反知性主義」という悪性腫瘍を切り離す手術の執刀者が「知性」である、と。この「悪性腫瘍」に「積極的な価値」があると観るのは患者本人の勝手ではありますが、快癒の見込みのない民間療法を頑なに信じ続ける振る舞いに近いものですね。すなわちその態度こそホフスタッターにおける「反知性主義」です。

とりあえずの結論として「ホフスタッターの反知性主義論」とは

ホフスタッターの捉える「反知性主義」は、もちろん「反知識人」として、また「反権威・反体制・反エスタブリッシュメント」として相貌を持ち、それが以後の章で様々な具体的事例をもとに詳らかにされていきます。その側面がないのだとはさらさら思いません。が、その本質はこの第二章「知性の不人気」でホフスタッターの言うところの、「超実用的」たる「知性」の「生き方の価値を極小化」していこうとする「広範囲にみられる社会的態度、政治的行動、そして教養が並程度か低い人びと」の態度です。

それは民衆からボトムアップ式に「反権威・反体制・反エスタブリッシュメント」として沸き上がってきた肯定的な側面を持つ民衆思想というよりは、その捨て去ったヨーロッパ旧世界的価値への「拭いがたき偏見」としての「知性」への反発と敵視、ビジネス的価値がもたらす実利実用第一主義から「非実用の役立たず」としての「知性」への軽視・侮蔑があり、それを「反知性主義のスポークスマン」=「変質した知識人」が扇動し、民衆が常にもつ「平等主義」と「民主主義」の希求の上に接合されてきたのだ、という見立てこそが、ホフスタッターの捉える「アメリカの反知性主義」史です。

そしてその民衆からの敵意と実業界からの侮蔑の両面から押し出されるように「疎外」され、その「誰からも相手にされなかった」という「疎外」の事実を、一つの「知識人の条件」として考えるまでに到らなくてはならなかった、という見立てがホフスタッターの考える「アメリカの知識人」史です。

その「反知性主義」の地下水脈から突如「Red Scare=赤の恐怖」の形象とし吹き上がったのが「赤狩り」のマッカーシズムであり、その猛威を戦後1950年代に目の当たりした「知識人」たるホフスタッターの苦悩と諦観と嫌悪が論調の節々の文章で理解できるのも本著です。

それゆえに、おそらくホフスタッターが最も嫌悪した行為が「彼は『反知性主義』だ」というラベリング(レッテル貼り)であろうことも分かります。慎重に慎重を期して先のエマソン、ソローから、メルヴィル、トウェイン、そしてデューイなどなど、米思想、米文学史上の様々な作家たちを取り扱っています(同時代ゆえなのかビートだけ一貫して貶していますが)。それは第五部「民主主義の国の教育」においてそのデューイの「反知性主義」ラベルを丁寧に剥がして救出した作業に近似です。

よって、その思想家・作家の発言・著述から、ある「反知性主義」的思弁を引用してきて、容易に「彼は『反知性主義』である」とラベリング出来てしまう限りにおいて、その「反知性主義」論は明確にホフスタッターとは違うことも明言しておきます。

「反知性主義」というラベルについて

さて、ホフスタッター『アメリカの反知性主義』頭二章分の頁数にしてたかだか50頁足らずの中から大量に引用したせいで、クソ長い記事になりましたが、この記事を読んだ人は「だったら『アメリカの反知性主義』そのものを読んだ方が速いのではないか?」と錯覚に陥っているかと思いますが。大丈夫です。錯覚ではありません。

けして難解な本ではありませんので、是非お手に取ってみてください。「反知性主義」論に関する限り、再三申しているように、この本のみを聖典化するつもりはありませんが、山形氏また冷泉氏がいみじくも指摘しているように「反知性主義」論としてではなく「知性」と「知識人」論として、逆に今の時代のニッポンに適うものであろうと思います。また一つの思想に傾倒し狂信(ファナティズム)に吞みこまれ「知性」の機能が損なわれてしまったかのような事件で世界は満ちています。原著は1963年と半世紀以上も前の古典ですが、アメリカ精神史を伝える以上に、今の日本ならびに世界における「知性」の在り方をも問いかける名著かと思います。既読者の方も「反知性主義」にやもすれば積極的な意味だけ見出しかねない論調で事足れりとせず、この本を今一度吟味・熟読していただければと思います。

なお、この記事の頭で書いた現在の日本の反知性主義論が「お前らバーカ」派と「バーカて言ってるお前らバーカ」派の議論となってしまっている現状を失礼な物言いで憂いましたが、よくよく読むと、それも全部ホフスタッター『アメリカの反知性主義』第一章で既に予言されていたようです。

「だれも、自分が思想や文化に反対しているとは言わない。朝起きて鏡の自分に向かい「さあ、今日は、知識人を拷問にかけ、理念をしめ殺してやろう」などと、誰も言ったりはしないものだ、ごくたまに、人を極度に疑ったときにだけ、われわれはその人を本質的に反知性的と決めつけるのだ。とにかく、このように個々人を類別するーーあるいは汚名を着せるーー企ては、ほとんど価値がなく、もちろん私の関心外のことでもある。重要なのは特定の心的姿勢、運動、理念の歴史的傾向を測ることである。こちらの点にかんして一部の人たちは、こちら側、時にあちら側にいるようにみえる。実際、反知性主義は正反対の対立する諸勢力にみられる特徴である」p20

注記:

上記に「ホフスタッターの反知性主義論」解釈関しては全て『アメリカの反知性主義』を「読んでみたらどうもこう読めた」という個人的見解であり、とくにアカデミックな背景があるものでありませんし、二度も読んでみたら全てが明快に理解できた!などとおおそれたことを述べるつもりは一切ありません。かなりの確度で誤読・曲解・言いがかりも多分にあるかと思われます。その際は明確に謝罪しつつ、三回読んでみる方向で検討したいと思います。

追伸:

今回この頭二章しか論じない長い記事でさらにその後も精読を続けて、号外記事化していくかは誠に迷うことですが、変電社の本来の活動として一つテーマにして取り扱たい「『類似インテリ』の氾濫」(中央公論1937年3月)と絡めて諸々記事として取り上げて参る所存です。そろそろ變電活動始動させます。