前回変電社リブート宣言したにもかかわらず、相も変わらずメモリ不足でフリーズしまくっている社主代理“ポンコツ”持田です。

唐突ですが国立国会図書館デジタルコンテンツのもう一方の楽しみ方で、歴史的音源「れきおん」を漁るとこれはこれで三日三晩語り明かせるくらい楽しいのですが、先日酔っぱらいながらdigっていたところ、グレートな戦前チューンをみつけたので勝手ながら本レポートのBGMとさせていただきます。

『独唱:マカロニ』

(実演家・作詞:三浦環 作曲:イタリア民謡 編曲:奥山貞吉 製作者(レーベル):コロムビア(戦前)発売年月日:1939-09)

なおiPhoneなんかではFLASHなので聴けないので、興味持たれた方は是非PCでCheck this out! してみてください。ちなみに聞き取りにくかったのですが歌詞を何とか書き取りました。

『マカロニ』作詞:三浦環 作曲:イタリア民謡

私は貧しい 靴磨きだが ×2

毎晩食べます 美味しいマカロニ ×2

朝から晩まで 働いたお金で ×2

舌づつみ打ちます 美味しいマカロニ ×2

コロンビーナ踊るよ ギターも鳴らすよ ×2

お皿に山盛り 美味しいマカロニ ×2

嬉しい月夜の ナポリの岸辺で ×2

みなみな満足 美味しいマカロニ ×2

ああ!僕も貧しいサラリーマンだから美味しいマカロニ食べたいなあ!なんてボヤキから始めましたが、本題に移りたいと思います。

Contents

2014年1月21日国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」開始。併せてサイト「国会図書館デジタル化資料」が「国会図書館デジタルコレクション」へ名称変更リニューアル!

絶版本など、国会図書館から各地の図書館へ配信、18都道府県23館で始まる−INTERNETwatch

現時点で、絶版本などの入手困難な約131万点が対象。内訳は、1968年までに受け入れた図書が50万点、江戸期・清代以前の和漢書など古典籍・貴重書が2万点、2000年までに発行された雑誌が67万点、1991~2000年に受け入れた博士論文が12万点

始まりました!「図書館向けデジタル化資料送信サービス」1月21日とうとう配信開始です。サービス開始時点で約131万点なんてまあ素敵な分量!これは街の図書館が平均的大学図書館蔵書数レベルのデジタル書庫を一挙に得られるチャンスなわけです。またこのサービス開始に併せて「国立国会図書館デジタル化資料」名称改め「国立国会図書館デジタルコレクション」とサイトもリニューアルしています。名称長いので以下勝手ながら略して「デジコレ」と呼ばさせていただきます。

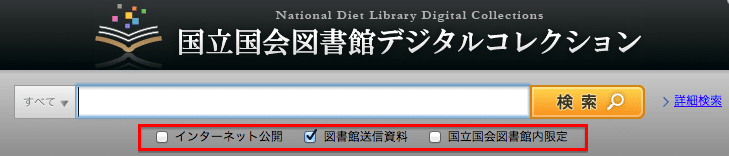

名称・デザイン以外の一番の変化は検索に 「インターネット公開」「国立国会図書館内限定」の他に「図書館送信資料」って項目が出てきてました。こちら↓

「インターネット公開資料(11467)国立国会図書館/図書館送信限定(20829)国立国会図書館限定(3255)」ですから、なるほどデータほぼ惜しみなくお蔵出しな模様です。これは素晴らしい!のですが!

「図書館向けデジタル化資料送信サービス」参加図書館について

21日リリース時点では18都道府県23館で導入されているということで非常に少ない。関東平野に住む僕が頑張って行けそうな範囲では、僅か6館です。千葉県立西部図書館、千葉県立中央図書館千葉県立東部図書館、千葉県野田市立興風図書館、東京音楽大学付属図書館、神奈川県藤沢市総合市民図書館しかなく、だったら当の永田町国立国会図書館の方がちけえじゃねえかというザマです。またこの中でも一番近いであろう東京音大付属図書館は一般人入館できないんでしょ!と一人悲嘆に暮れていたところ、一週間も経たずの3日後の1月24日になんと

18都道府県25館と早速増えてるじゃないですか!しかもその増えた2館に日頃よりお世話になっている(自宅から自転車で行ける距離圏)東京都立多摩図書館が含まれているじゃないですか!やったぞ!バンザイ!

というわけでこらもう持田自転車でバンザイアタックするしかないなということで、早速1月24日こっそり有休消化して行ってきた次第です。なにはともあれ今後もこうやって続々と参加図書館は増えていくのではないでしょうか!素晴らしき哉!

「図書館向けデジタル化資料送信サービス」体験レポート

やってきました。都立多摩図書館です。(1月24日16時頃うららかな小春日)

大きな地図で見る

場所はちなみにこんな所にあります。立川から歩くと20分くらいです。こちらは雑誌バックナンバー保管集中サービス「東京マガジンバンク」でおなじみの館ですが、2016年に西国分寺に移転するらしく個人的にはチャリ圏内から外れるとのでちょっと残念ですが、駅からは近く(徒歩5分圏)になりそうなので全体的には朗報ではないでしょうか。

図書館向けデジタル化資料送信サービス利用手順(都立多摩図書館ケース)

さて利用までの流れです。

- 出納カウンタースタッフより「利用申込書」を受け取り、氏名・電話番号・住所を記入し提出

- 閲覧用デスクトップPC(館内1台のみ)に案内される

- 館内スタッフが「国会図書館デジタルコレクション」へのアクセス設定

- 国立国会図書館デジタルコレクションサイトから利用者自身で検索閲覧

- 館外から利用出来る通常サイトとUI他基本機能に変わりはないが「図書館送信資料」全資料にアクセス可能

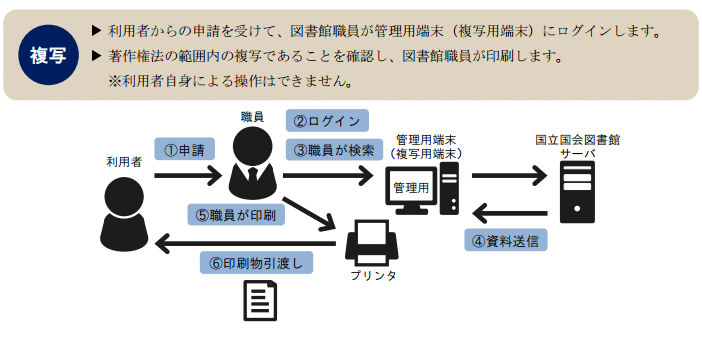

- 複写はサイトからは出来ず、別紙「複写申込書」へ記入して提出(有料:白黒25円/カラー130円)

- 閲覧時間は1人30分まで。後ろに予約者が居ない場合は延長可能

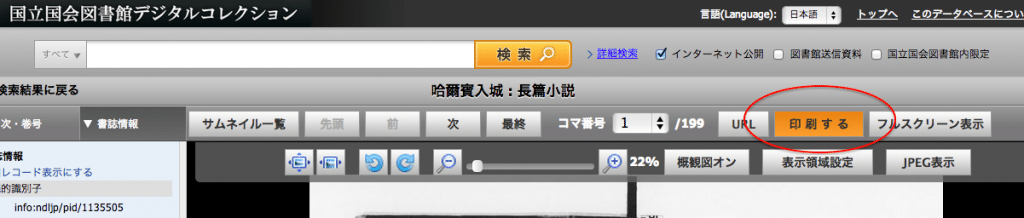

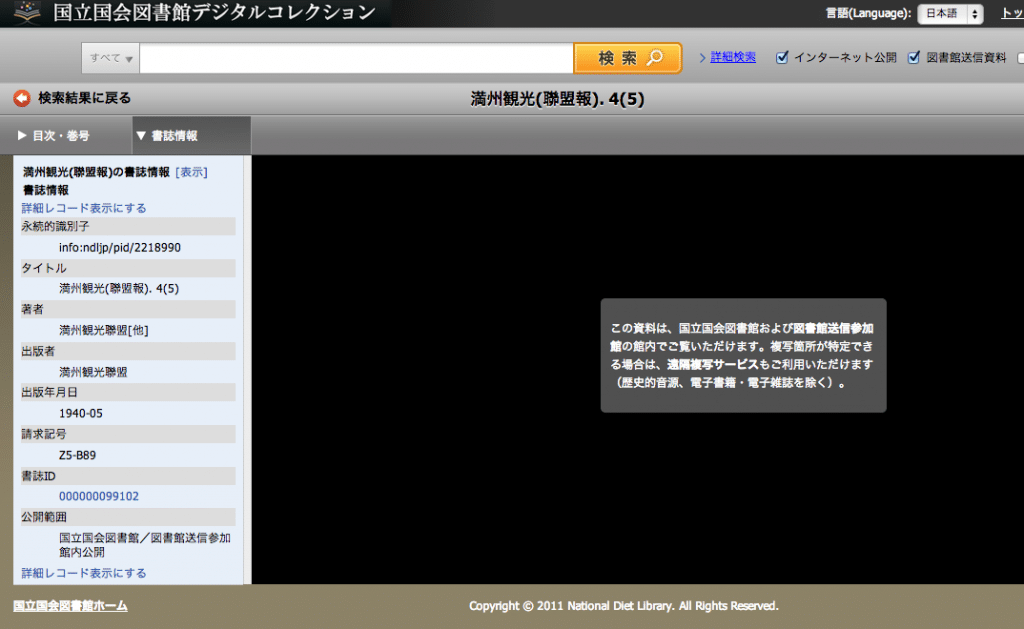

公立図書館だから通常と言えば通常運用だと思われますが、厳しいこと言えば間違いなく煩雑ではあります。まず複写サービスを利用する場合(原則「30分利用」であると考えれば複写しないことにはまともにコンテンツも読めない)、そもそもの「デジコレ」のビューワー画面にある「印刷する」ボタンは使えません。こちら↓

なので上の画像のちょうど左下隅にあるコンテンツの「永続的識別子」(info:ndljp/pid/*******)なるものと中程にある「コマ番号」を、所定の書面にボールペンで記入してカウンターに提出します。それを確認した館内スタッフが別のPCで指定の同コンテンツを「デジコレ」ビューワ画面で立ち上げてから、改めてPDFファイルを出力して、そのデータを館内のコピーサービス部門の方に回す、という段取りとなります。これは都立多摩図書館ルールではなく、国立国会図書館ルールです。

個人的には法規上未整備の過渡期ゆえのやむなくのワークフロー的拷問であると捉えて、事後は改善されるに違いないと心より信じています。

ちなみに禁止事項が以下です。

- 閲覧用端末に機器(ノートパソコン、USBフラッシュメモリ等の外部記憶装置)を接続すること

- 閲覧用端末の画面をカメラ等で撮影すること

- 画面キャプチャまたは資料の電子ファイルを取得すること

- その他図書館から指示される事項

1月28日追記:上記禁止事項一覧の中でミスで以下文章が混入してしまっていたことを謝罪します。流石にこちらは禁止されておりません!お騒がせしました!

・国立国会図書館デジタルコレクションサイトから利用者自身で検索閲覧

「体験レポをブログで上げたいので画面は撮らないから、このマシンや利用申込書だけでも撮影していいですか!」と陽気にお尋ねしたところ、顔をこわばらせた対応スタッフは確認してきますとフロントに戻り、正式回答をいただけたのですが、一切撮影なりませんでした!(単に館内撮影禁止ってことかもしれませんが。対応いただいたスタッフは皆様親切でした。口頭でどういったものだったかを説明しておくと「閲覧専用端末」は代わり映えのないデスクトップPCです。「送信サービス利用申込書」も代わり映えのない利用申込書になります)。

また導入初日ということもあってか、後に待ち人はおらず、延長利用で閉館19時まで張り付いていることが可能でした。今後仮に行列ができて各人30分のみ利用となると、「デジコレ」サーフィンしているような時間はあるはずがないので、利用前にある程度アタリをつけておく必要がありそうです。アタリの付け方としては、シンプルに館外から観れる通常の「デジコレ」サイトで「図書館送信資料」フラグ立ててサーチすればコンテンツは観れませんが検索には引っかかります。こんな感じです↓

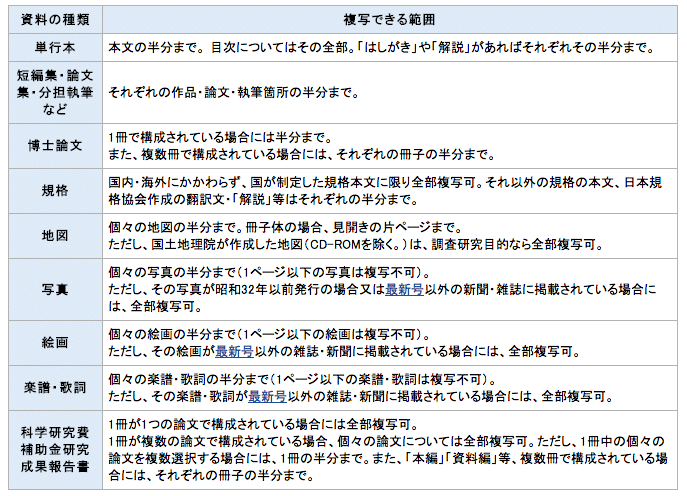

「ああこんな本もあるのか!」とピックアップリスト作って利用しにいくのがよいかと思います。そして軽くチェックしたら続きは複写サービスに回してください。その方が時間制限なく腰据えて読めます。なのですが、著作権利切れていないコンテンツの複写は一部のみです。

そう考えると、わりと珍妙なサービス利用の具体的実態が予測できて困っています。例えばある長編小説を読みたいとなった際には、30分でイントロを読んで、その続きを読むには複写サービスを利用して、でも一部(著作物の半分)しか複写できないので、また図書館に日参して残り半分は30分細切れで読む。

それは無茶です。

だいたい複写サービスは有料(白黒25円/カラー130円)なので、それなりの枚数お願いすれば結構ハリます。やはり館サイドで利用端末増やすなりしてルール変更して最低でも1〜2時間利用くらいは許されるような方向で調整いただきたいところです。

もしくはタブレット等の電子書籍端末を複数台導入して、館内利用のみならず端末自体の貸し出しまで出来たら!さらに夢想すれば、IDとPINのみ発行して手持ちのPC・タブレット・スマホで、図書館で「借りた」データを閲覧できたら!もちろん「デジコレ」国立国会図書館デジタルコレクションを陰ながら推進していらっしゃる皆様方の描いている未来がありましょうから、言わずもがなの個人的妄想は垂れ流すまい。

もっともコンテンツ量だけは半端ないことが間違いないので、これはもう後ろに待ち人が居なくて、「デジコレ」サーフィンが出来る時間をそれなりに確保できれば、楽しいこと請け合いです。是非他の図書館でも導入検討していただきたいと思います。できれば本当に普通の市立図書館あたりがよくて、実際、都立多摩図書館は都立なだけ相応の蔵書数があり、きっと今回の図書館送信データとのカブりダブりも多数あるだろうと認識しています。多分本当は全国中学、高校等の学内図書室なんかでの導入が一番相応しいのではないのでしょうかね。

ところで、一点気になっていることがあります。

撮影NGということなのでその画像がないのですが、また館外アクセスした場合の「デジコレ」には見えないのですが、確か館内の閲覧専用端末でみた際の各コンテンツビューワーの左カラムのフッターあたりにたしか「外部の古書データベースで検索する」という誘導リンクがありました。都立多摩図書館ではその外部リンクは殺されており、迂闊な僕はああこんな事始めるのかーくらいに見過していたのですが、帰宅してから思い出したのですが、ちょうど一年前あの酒井潔『エロエロ草紙』他を配信した「文化庁eBooksプロジェクト」を変電社が取材をした際に(文化庁eBooksプロジェクトは何を残したか—マガジン航2013年4月9日)、同プロジェクト担当窓口である野村総合研究所上級コンサルタントの小林慎太郎氏がこんな発言を残しています。

小林 今回の実証実験で利用した「国会図書館デジタル化資料」は、1968年までに出版されたものにかぎられています。また「近代デジタルライブラリー」としてすでに館外にネット公開しているものは、戦前の出版物でほぼ占められています。こうした制約のなかで、価値ある本はどのあたりなのかを知るため、そうしたことに詳しい方にヒアリング調査を行う必要がありました。対象が対象なだけに、ビジネスモデルのありかたを柔軟に考えた場合、電子書籍そのものの「販売」だけでなく、今回のようなデジタル化資料を呼び水にして、古書販売への導線としても利用できるのではないかと考えました。

私も当初は知らなかったのですが、現在でも『解体新書』などが、古書で普通に売買されているんですね(笑)。もちろん、価格は保存状態により数十万~数百万円になりますが。そういった歴史的価値のある貴重な古書は実際に手に取ることが難しい。そこで「立ち読み版」としてまずデジタルで読んでもらい、手元に置いておきたいものは購入していただく。そうすれば古書店のビジネスを邪魔することもなく、逆にそのような稀覯書の存在を世に知らしめる、いい契機になると考えました。

まさかこの展開ですか?そう遠くない未来に図書館で外部の古書販売サイトで絶版本を注文できてしまうようなそんな図書館サービスが実現させんとしてますか?であればですよ。古書好きはまず図書館に行って、130万冊ので古書電子版の中から好きな物を立ち読みをして、気に入れば紙の絶版古書をそのままWebで注文購入できるなんてことなったらこれ、天下のAmazonマーケットプレイスすらおいそれと真似出来ないサービスが仕上がってしまいますよね!(もしかすればGoogleなら追いかけてきかねない)

しかしこれは妄想なのでその古書ビジネスとは関係ない単なる外部データベースへのアクセスかもしれず、まず近日そのリンクの存在は正確に何だったかを確認しに都立多摩図書館に行ってまいりますが、諸々期待に胸を膨らませて今後の発展進化を見守りたいと思います。上記は社主代理の妄想であったら真に面目ありません。あとは単刀直入に国会図書館に聴いてしまうに限りますね。

ところで今回僕がどんなコンテンツを漁ってほくほく顔で帰ってきたかと申しますと、前回に続き、満洲国哈爾賓(ハルピン)ネタでございますが、例えばこんな雑誌です。

北窗「ほくそう」と呼びますが先日レビュー書きました『哈爾賓入城』の著者、竹内正一が館長を努めていた満鉄哈爾浜図書館が当地で発行していた総合雑誌です。

またこんな冊子も

満州観光聯盟が発行していた『満洲観光』哈爾浜特集ですが、とてもビビッドなオレンジ色の表紙!こちら両誌ともに詩や作品を寄稿していた野川隆なる詩人がおります。ダダ詩誌「エポック」から「ゲエ・ギムギガム・プルルル・ギムゲム(GGPG)」の前衛から始まって、プロレタリア文学運動に身を投じ検挙され運動瓦解の転向後、満洲にわたり中国人農村での合作社運動に加わり治安維持法で再検挙収監された後、戦時下獄中で病没した作家です。戦前1941年『狗寶』で第14回芥川賞候補にもなっています。ちなみに兄猛は実は初代「江戸川乱歩」だった説等もあります。

この野川隆は先の『満洲観光』に「哈爾浜風物詩」なる詩編を残していて、美しい「松花江(スンガリー川)」きらびやかなロシア人街「キタイスカヤ」を魅惑的に歌った後で、「道外」という薄汚れた貧民窟の満人街を歌います。

たいていの旅客はふしぎなことには

きたないところを見たがらないのだ

たいていの紳士淑女は晴れやかな顔を

満人街といふとしかめてしまふのだ

殊に貧民のむらがり集まる

陋巷となれば話をしただけで

話をしたものまで軽蔑される

よろしい

ひとつ

軽蔑されよう

そのかわりに私といへども

裸おどりの好きな連中に

思ひきり大きなべろんこの舌を

出してやることも忘れないやうにしよう—野川隆『哈爾浜風物詩』昭和15(1940)年5月

こんな歌を時局顧みず満洲「観光」雑誌に歌ってしまえる野川隆の臍曲り根性は先日の竹内正一の眼には映らなかったであろう中国人を描いているわけですが、次回にさらっとこのあたりもまとめてレビューを書きたいと思います。

さて今回国立国会図書館デジタルコレクション図書館送信サービスを実際利用してみての素朴な感想でありますが、上記野川隆は没年月日(1901年4月23日-1944年12月23日)がはっきりしているので、明確に著作権切れということで、複写サービスに回していくつかの作品を持ち帰りましたが(複写代金トータル535円也)、小さな詩片やら小品をプリントアウトして持って帰る気分を何かに例えるなら、大海に漂う投壜通信を拾い上げてきたような、そんな気分であります。とても楽しい。

“【行って来たよ!】国立国会図書館図書館向けデジタル化資料送信サービス体験レポ【美味しいマカロニ】” への3件の返信